昆仑文化承载着中华文化的远古精神象征和文明记忆——对话昆仑文化研究者、新疆大学教授王玲

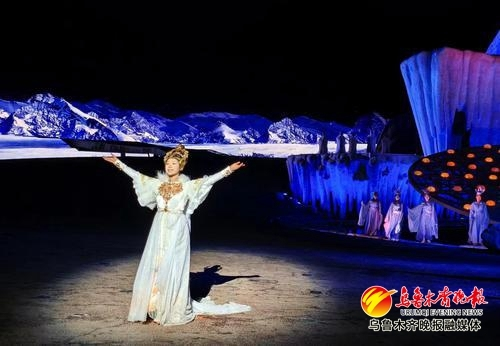

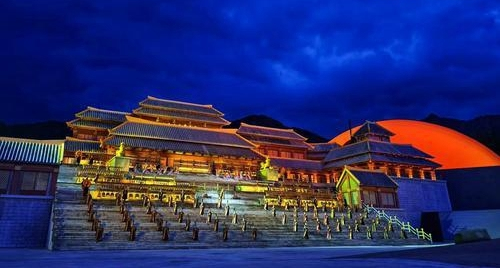

在乌鲁木齐县南山景区,以天山山脉为背景的音乐实景剧《昆仑之约》正在演出季。自2020年5月28日首演以来,连续四年里,该剧作为乌鲁木齐乃至新疆文旅演出中的代表项目,因其厚重的历史文化底蕴,及宏大的舞台设计,恢宏的剧情设定,堪称西北五省区之最,吸引了来自全国各地的旅游者慕名观看。

巍巍昆仑,在中华民族文化史上有着“万山之祖”的重要地位。新疆这片热土,作为中华文脉昆仑文化的重要组成部分,不仅有《昆仑之约》这样的大型实景剧,持续传播着中华文脉精神,学术界也开启了探索昆仑文化内核的旅程。

日前,新疆大学国际文化交流学院教授王玲,撰写论文《蕴藏在昆仑神话中的中华文脉》在权威媒体发表后,引发学界热议。专家认为,这篇文章,采用神话、传世文献、出土文献、考古互证的研究方法,专门论述昆仑神话与中华文脉关系,史料翔实、论证充分,为昆仑神话的文化研究搭构了一个高屋建瓴的框架。

“昆仑是国家文化的内涵表达和地理符号表达。”8月11日,王玲在接受本报全媒体记者专访时说,昆仑文化承载着中华文化的远古精神象征和文明记忆,而中华文脉这种交融互补、开放包容、大一统的文化基因,在新疆这片热土上从未中断过。也正因此,与昆仑文化有关的《昆仑之约》等文艺作品,才会受到全国各地观众热捧,相关文艺论述,才会受到各方瞩目。

“将昆仑文化的核心内涵研究透彻,且将其发扬光大,做好普及功课,真正讲好中国故事,讲好新疆故事,这是很多人潜心研究昆仑文化的初心。”她说。

而包括周天子与西王母故事在内的《山海经》等相关的昆仑神话,是华夏文化的根母文化,是中华民族的创世记录,这样的故事,神秘而又旷达,对于有寻根情结的国人,自然吸引力加倍。

这是一部让历史发声的典型实景剧。应该说《昆仑之约》实景剧本身就是艺术交往交流交融的一个典范,它并没有 “拿来主义”,而是在借鉴中有创新,它为我们提供了一套符合中华民族审美的音乐实景剧的范式,而且坚定了创作出具有中国风格、新疆特色的音乐实景剧的自信。新疆需要更多这样有内涵、有品质、有特色的金字招牌文旅产品。

在中国古典神话的大观园中,昆仑神话是我国保存最完整、结构最宏伟的一个体系。广为流传的昆仑众神故事主要有:盘古开天地、女娲炼石补天、燧人钻木取火、伏羲始作八卦、共工怒触不周山、黄帝创世、西王母与东王公、后羿射日、嫦娥奔月、穆天子神游、王母蟠桃会等。而各民族民间神话也是昆仑文化大系的有机组成部分,例如,广为流传的《山海经》《格萨尔王传》《创世女神》等。

由此可见,昆仑文化是中华文化的远古精神象征和文明记忆,体现的是多元一体、兼容并蓄、日益趋同的文化特点,表明中华文脉从一开始就携带了交融互补的文化基因。

3000年前,周穆王与西王母相会于瑶池,席间不仅互赠珍贵礼品,而且对歌答谢,双方不仅有物质层面的交往,也有精神层面的交往沟通,这种种传说,至少从侧面说明:在西周前,中原与西域已存在物质和文化交流。以西王母为代表的西域与中原血脉相连的历史记忆,已经以多种方式铭刻在了新疆大地上。而紧跟时代的创新元素的融入,完成了西王母神话向中华民族多元一体文化价值观的蝶变。

昆仑文化是中华文脉多元一体精神的集体记忆,中华文脉这种交融互补、开放包容、大一统的文化基因,在新疆这片热土上从未中断过。例如,西玉东输数千年铸就的“玉石之路”,不仅开了丝绸之路的先河,而且为中原与西域的文化交流提供了重要的历史见证,更从一个侧面反映了中华民族多元一体格局形成的进程。“八卦”扎根新疆,是中华文脉兼容并包精神的活态传承,如今,这里的各民族和文化,在八卦城宽阔的怀抱中相互融合、发展,枝繁叶茂,多元一体的中华文脉在八卦城里并育、并行、融通。

由此可见,“昆仑”是各民族共同构建的中华文化符号和标识,是新疆各族人民共同开发建设祖国边疆历史的“活化石”。

幼儿阶段,建议阅读白话版的《山海经》。鲁迅在《朝花夕拾》的《阿长与<山海经>》中说:“玩的时候倒是没有什么的,但一坐下来,我就记得绘图的《山海经》。”可见,绘图本的《山海经》对鲁迅求知欲和生命成长的影响。比如,北京理工大学出版社的白话文版《山海经》,不仅文字通俗易懂,还有精美的图画,而且还可扫码听读。另外,市面上还有《山海经》扑克卡牌,在玩中就可以潜移默化地学习,真是很有趣。

高年级和成年读者,选择性就更广了,最好选择知名的出版社,因为古籍类的书籍,对它的释读,不同的版本,可能会有所差异。

比如说大禹治水三过家门而不入,他们就觉得这样很辛苦。问为什么到家门口还不进去呢?讲到后羿射日、夸父逐日,他们又很疑惑,古人为什么要这样执着和劳累呢?我们所提倡的这种勇敢、执着、吃苦耐劳精神,于他们而言,完全可以用“保存现有实力,保护好自己,再去做想做的事情”来替代。这种跨文化视角的思想碰撞,很有火花。

当时,这些现象,都启发了我,如何讲好中国故事?我们的中国故事内核是什么?载体是什么?对外讲述时,方式是什么?

神话,是一个民族共同的记忆,因为这种记忆的共享共通,才会推动着这个民族朝着一个方向向前走。和外国学生交流时,我有意识结合当下时事,与神话内核联结,比如,用当下世界局势变幻中,中国人为什么那么团结,那么团结的这个根源就在于中国自古以来都有一方有难,八方支援的核心理念在支撑着这个民族的整体精神,这是一种传统,是流传千年的精神内核。他们很快就能理解并接受了。

昆仑文化辐射的面特别广,普及化的前提是学界要对很多问题做一个深度的研究。这个过程很枯燥,也很辛苦,因为要从基础性的研究开始,待研究结果完成,文化普及就成为一个重要步骤了。

以大型实景剧《昆仑之约》为例,这部剧的主题选取和界定非常明确和集中:周穆王与西王母的昆仑之约。这是一种非常好的艺术表达。昆仑文化博大精深,内涵非常丰富,我认为,今后还可以从昆仑文化中凝练出更多的与时代契合的,展现中华各民族交往交流交融的优秀历史剧目,形成一剧一主题的系列昆仑实景剧。比如:玉石之路、八卦之约等。

近几年,陆续有同学从北京、上海、西藏等地过来旅游,他们有的从小生活在新疆,上大学后留在国内其他城市工作生活,回来看完《昆仑之约》后,惊叹不已,忽然发现对这块生养自己的母亲之地,还是不够了解:原来新疆的文化底蕴这么深啊。新疆这块大地上,文脉资源特别特别丰富,但是我们自己生于斯,长于斯,习焉不察,这也是昆仑文化尚未普及的一个表现。

这说明,文化普及特别重要,当我们学术界对昆仑文化进行严谨的学理性梳理后,通过多样化的普及方式,中华文脉才能走进寻常百姓家。

例如:要从娃娃抓起,让孩子们从小心中就播撒下对中华文明的认知和认同的种子。其次,要利用好自媒体,比如抖音、快手等,对大众反响比较好的剧目进行多媒介传播。再次,还可把优秀的反应各民族交往交流交融的实景剧翻译成多种文字,这样可以扩大剧目的普及面。